KI-Regeln im Klassenzimmer

Warum jetzt der Zeitpunkt zur Gestaltung ist!

KI-Regeln im Klassenzimmer: Warum jetzt der Zeitpunkt zur Gestaltung ist!

In wenigen Wochen beginnt das Schuljahr 2025/26, und eines steht fest: Unsere SuS nutzen KI. Unsere Kolleginnen und Kollegen nutzen KI. Zumindest ein Großteil, wenn man aktuellen Zahlen folgt. Und vielleicht nutzt ja auch Du schon KI. Privat, im Beruf, zur Planung, Ausarbeitung, als Support oder Korrekturhilfe. Egal wie viel oder wenig Du mit KI schon in Kontakt gekommen bist, als Lehrkraft hast Du Dir sicherlich schon oft Gedanken darüber gemacht, dass die KI in all ihren Funktionen auch so gestaltet ist, dass ein kompetenter, sicherer Umgang gerade für Kinder und Jugendliche nur möglich ist, wenn es klare Begleitung und damit auch klare Regeln zum Umgang und Einsatz dieser Tools gibt. Die Frage ist zu Beginn dieses neuen Schuljahres nicht mehr, ob Künstliche Intelligenz in den Schulalltag integriert werden sollte, sondern wie wir den Umgang damit gestalten. Deshalb möchte ich Dir heute einige Ideen und Impulse an die Hand geben, wie Du das Thema in Deinem Schulalltag pragmatisch, systematisch und in Kooperation mit Deinem Umfeld angehen kannst.

Warum braucht es Regeln für KI im Unterricht?

KI verändert Lernen, Lehren und Prüfen. Sie kann entlasten, differenzieren, strukturieren und inspirieren. Aber sie birgt auch Risiken, die uns natürlich allgemein aus der Arbeit im Netz nicht fremd sind. Täuschung, Abhängigkeit, Datenschutzverletzungen, unreflektierte Übernahmen von Inhalten, all diese Herausforderungen begegnen uns im Umgang mit der KI quasi im Maximalformat.

Deshalb brauchen wir klare, reflektierte Regeln, die nicht einer Verbotsliste gleichen, sondern als Orientierungshilfe dient. Gut forumulierte KI Regeln zeigen, wie ein konstruktiver, verantwortungsvoller und sicherer Umgang mit KI aussehen kann. Das ist Teil unseres pädagogischen Auftrags, SuS beim Aufbau von Medien- und Urteilskompetenz zu begleiten, gleichzeitig aber auch eine gemeinsame Grundlage innerhalb der Schule, die zur besseren Kommunikation innerhalb des Lehrerkollegiums und außerhalb mit Eltern beiträgt.

Warum Regeln zur Diskussion anregen sollten

Die beigefügten Regeln für Grundschulen und weiterführende Schulen sind bewusst so formuliert, dass sie nicht final oder exklusiv klingen sollen. Die Diskussion über Regeln ist nämlich ebenso wichtig, wie die Regeln selbst. Wenn Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler und Eltern ins Gespräch kommen, entstehen:

- Verständnis für Hintergründe und Grenzen

- Verantwortungsbewusstsein bei allen Beteiligten

- Mitgestaltungsmöglichkeiten, die zu mehr Akzeptanz führen

Diese Diskussionen helfen, KI nicht als Fremdkörper, sondern als Werkzeug im Bildungsprozess zu begreifen. Gerade gegenüber kritisch eingestellter KuK und Eltern ist es so wichtig, dass unsere Entscheidungen begründet und im demokratischen Interesse bestehen. Je mehr wir im Vorfeld einen Austausch zulassen, desto besser können wir in Anlehnung an das Schulprofil und unsere eigenen Werte arbeiten. Gerade wenn es um ein Thema geht, bei dem Vertrauen in Arbeitsergebnisse eine entscheidende Rolle spielt, ist die ehrliche Begegnung auf Augenhöhe essentiell. Niemand sollte das Gefühl haben dafür verurteilt oder bewertet zu werden, wenn er oder sie „zugibt“ eine KI zur Bearbeitung von Aufgaben genutzt zu haben. Anstelle von Scham sollte vielmehr Interesse und Neugierde darüber geweckt werden, welche Tools wie zur Erfüllung bestimmter Problemstellungen genutzt wurden. Genau darüber kann im nächsten Schritt ein kritischer Austausch stattfinden, der aber eben auf ehrlicher Leistungs- und Arbeitsweisenbewertung basiert, wo eben deutlich wird an welcher Stelle eine (Eigen-)leistung wie stattgefunden hat. So lohnt es sich übrigens auch mit den SuS darüber zu diskutieren, inwiefern Eigenleistung auch im kompetenten, zielführenden Umgang mit einer KI erfolgen muss. Selten führen einfach formulierte Prompts ohne Format, Hintergrundinformationen und Strukturvorgaben zum gewünschten Ergebnis. Vielmehr muss die einzelne Person eine Vielzahl kleiner Schritte durchführen, um („gemeinsam“) mit der KI zum gewünschten, finalen Produkt zu gelangen. An dieser Stelle können wir als Lehrkräfte übrigens auch immer wieder auf unsere eigenen Erfahrungen zurückgreifen und diese teilen. Das baut empfundene Hierarchien ab und ermöglicht mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem besseren, ehrlicheren und angstfreien Austausch kommt.

Unterscheidung: Grundschule vs. weiterführende Schule

Ein zentrales Anliegen ist die Differenzierung: Warum zwei Regelsets?

Die Antwort ist einfach. Kinder in der Grundschule und Jugendliche an weiterführenden Schulen befinden sich in völlig unterschiedlichen kognitiven, emotionalen, sozialen und technischen Entwicklungsphasen.

In der Grundschule geht es darum, erst grundlegende Kompetenzen zu fördern, zum Beispiel Lesen, Schreiben, Verstehen, Reflektieren. KI darf hier höchstens ein unterstützendes Element im Sinne von „Erklärfreund“ sein. Die Verantwortung liegt fast ausschließlich bei den Lehrkräften. Beachtet man in diesem Zusammenhang auch die aktuellen ministerialen Vorgaben, ist dort vor allem von KI Nutzung zu Differenzierungszwecken die Rede. Gleichzeitig ist es jedoch naiv davon auszugehen, dass nicht auch an der Grundschule Umgang mit KI seitens der (zumindest älteren) SuS stattfindet. Gerade hier kann ein Regelwerk dann auch entscheidend sein, um die Grundlage für das weitere Arbeiten abzusichern und den SuS früh aufzuzeigen, wie wichtig es ist, dass wir ihre Lebensrealitäten wahr- und ernstnehmen, uns gemeinsam mit ihnen weiterentwickeln möchten und durch klare Regelsetzung auch für gerechte Arbeitsweisen sorgen.

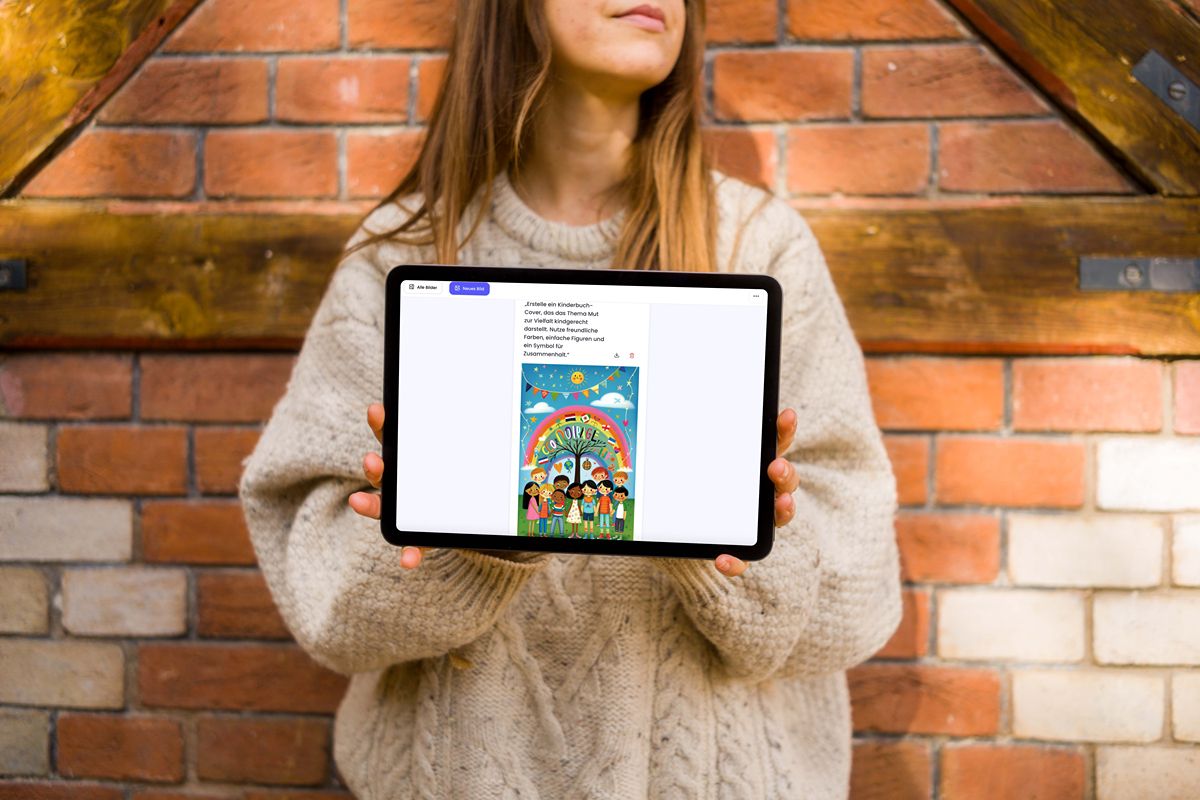

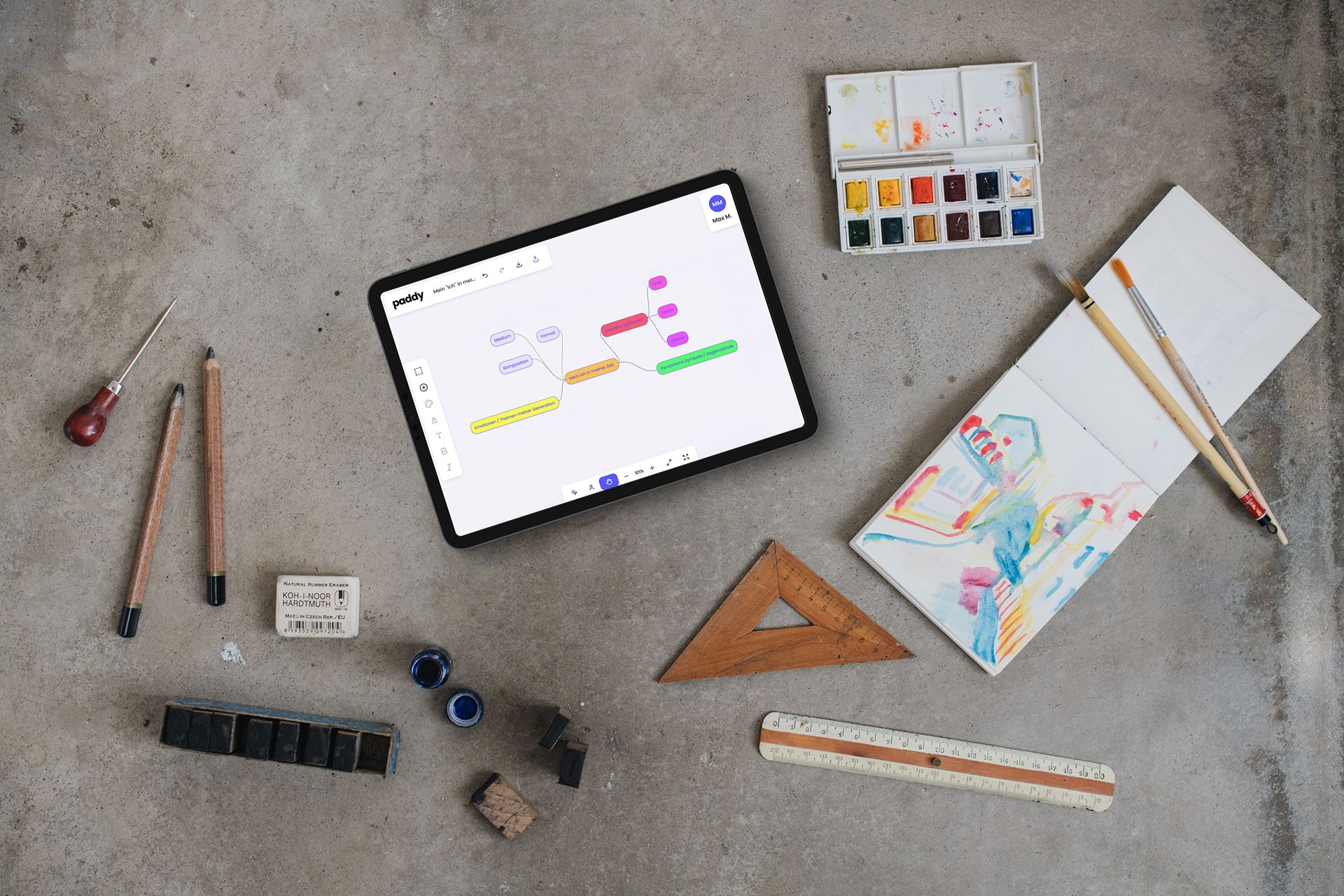

In der weiterführenden Schule steht der Ausbau von Selbstständigkeit, Eigenverantwortung und Reflexionsfähigkeit im Vordergrund. KI kann hier differenzierter genutzt werden, sei es zur Strukturierung, Ideenfindung oder Lernunterstützung. Wir haben im Unterricht und auch darüber hinaus die Möglichkeit, KI Tools als persönliche Assistenten und Lerntutoren zu gebrauchen, gemeinsam oder jeder SuS für sich ganz individuell. Wir können die KI in diesem Sinne nicht nur als ein Werkzeug zum Kreieren von Inhalten, sondern auch zur Befragung und Ideengeneration einsetzen. Aber natürlich gehen auch damit Themen wie Täuschung, Datenschutz und Eigenleistung einher. Es braucht klare, verbindliche Vorgaben, die idealerweise über unser Klassenzimmer hinaus für die gesamte Schule und all ihre Mitglieder gilt.

Kurz gesagt bedeutet dies für mich: zwei Altersstufen, zwei Verantwortungsebenen, zwei Regelrahmen.

Die Regelsets im Überblick

KI-Regeln für die Grundschule:

- Ein gemeinsamer Weg für alle. Wir besprechen die Nutzung von KI und sind ehrlich, wenn wir sie verwenden.

- KI ist ein Helfer, kein Ersatz. Wir nutzen eine KI, um Dinge besser zu verstehen oder uns Ideen zu suchen, aber nicht, um ganze Aufgaben schreiben zu lassen.

- Sicherheit geht vor. Wir geben niemals Namen, Adressen oder Fotos in KI-Apps ein und benutzen ausschließlich erlaubte, datenschutzkonforme Plattformen.

- Fragen? Immer! Die KI macht Fehler. Deshalb besprechen wir Ergebnisse, stellen immer Fragen und holen uns bei unseren Lehrerinnen und Lehrern Hilfe, wenn wir nicht weiterkommen.

- Es ist Deine Prüfung. Während Tests, Quizzes und Präsentationen ist die Benutzung von KI nicht erlaubt.

Diese Regeln sind niedrigschwellig und ermöglichen altersgerechte Diskussionen über Medienethik und Verantwortung.

KI-Regeln für die Weiterführende Schule:

- Die Nutzung von KI muss offengelegt werden. Jeder Einsatz von KI bei Hausaufgaben, Referaten oder Projekten muss kenntlich gemacht werden.

- Der Einsatz von KI muss gerecht und für alle Schulmitglieder unter denselben Voraussetzungen möglich gemacht werden.

- Datenschutz hat oberste Priorität. Persönlichen Daten (Name, Adresse, Bilder) oder schulinterne Informationen werden niemals in KI-Tools eingeben.

- Es werden ausschließlich datenschutzkonforme, ausdrücklich erlaubte KI-Anwendungen genutzt.

- KI darf beim Lernen unterstützen, aber keine Leistungen ersetzen. Erlaubt ist die Nutzung zur Ideenfindung, Strukturierung, Erklärung oder beim Üben, nicht zum Erstellen ganzer Aufgaben.

- Täuschung ist verboten. Das Umformulieren fremder Texte, das Abgeben von KI-generierten Inhalten als eigene Leistung oder der heimliche Einsatz in Präsentationen gilt als Täuschungsversuch.

- In Prüfungen ist KI nicht erlaubt. Tests, Klassenarbeiten, Präsentationen oder andere Leistungsnachweise müssen ohne KI-Unterstützung erfolgen, es sei denn, die Lehrkraft erlaubt es ausdrücklich.

- Ergebnisse der KI immer hinterfragen. KI kann Fehler machen oder veraltete Informationen liefern. Deshalb werden alle Inhalte selbstständig oder gemeinsam im Unterricht überprüft, mit anderen Quellen verglichen und bei Unsicherheiten Rücksprache halten.

- KI ist ein Werkzeug, keine Autorität. KI-generierten Anweisungen wird nicht gefolgt. Jeder Vorschlag muss gemeinsam im Unterricht oder mit einer Lehrkraft besprochen werden.

- Unter keinen Umständen ist die unabgesprochene Aufzeichnung (z.B. Sprache, Bilder, Videos) von Menschen oder Unterricht mithilfe der KI erlaubt.

- Diese Regeln schaffen Klarheit bei Eigenleistung, Fairness und ethischem Umgang mit Technologie.

Wie kann man solche Regeln einführen und erarbeiten?

Mein Grundsatz lautet, dass man Regeln nicht von oben verordnen sollte, sondern jede einzelne gemeinsam entwickelt oder zumindest besprochen wird. Das schafft Akzeptanz, Identifikation und Klarheit. Selbstverständlich gibt es Ausnahmen und Einzelregelungen, die auch im Einklang mit Schulgesetzen grundsätzlich nicht zur Debatte stehen. Daher macht es in jedem Fall Sinn, dass Du Dir als Lehrkraft bereits in der Vorbereitung alles notierst und schriftlich mitbringst, was für Dich außer Frage steht.

Darüber hinaus könnten mögliche Vorgehensweisen so aussehen:

- Teamsitzung im Kollegium zur Diskussion der Regelvorschläge

- Fachgruppenübergreifende AGs zur Anpassung an das Schulprofil

- Schulinterner Pädagogischer Tag mit Fokus „KI im Unterricht“

- Einbindung in das Medienkonzept oder Schulprogramm

- Abstimmung im Schülerrat oder durch Klassensprecher:innen

SuS einbinden:

- Mit ihnen die Regeln gemeinsam besprechen, reflektieren, adaptieren

- Beispiele diskutieren, wie KI sinnvoll genutzt wird (oder nicht)

Verantwortung übertragen etwa als KI-Scouts oder Mediensprecher:innen - Eltern nicht vergessen: Kommunikation und gemeinsames Handeln und Verantworten ist entscheidend!

KI im Unterricht ist auch ein Thema für die Elternarbeit. Nur wer informiert ist, kann verstehen, unterstützen und mitreden. Du wirst deutlich weniger Kritik und Gegenwind erhalten, wenn Du transparent, initiativ und motiviert vorgehst.

Mögliche Kommunikationswege:

- Thema auf Elternabenden ansprechen

- KI-Regeln in schriftlicher Form an Eltern weitergeben

- Info-Rundmail mit Beispielen, Chancen und Sicherheitsaspekte

- Sprechstundenangebote oder Q&A-Abende zur Medienerziehung

Genau so schaffen wir Transparenz und Vertrauen. Denn Eltern sind wichtige Partner in der Begleitung des digitalen Lernens. Wir können mit Anekdoten arbeiten, Erfahrungen, die wir bisher (gut oder schlecht) im Umgang mit der KI gesammelt haben oder auch ganz ehrlich zugeben: „Ich stehe auch am Anfang dieser Implementationsarbeit“. Zuzugeben, wenn man selbst Unsicherheiten hat wirkt immer besser, als im Alleingang „irgendwas“ zu entscheiden, wofür man sich hinterher ohne Rückendeckung rechtfertigen muss.

Anbindung an bestehende Schulregeln

KI-Regeln sind keine Parallelwelt. Sie sollten in bestehende Rahmen integriert werden:

- Schulordnungen

- Hausaufgabenregelungen

- Medienbildungskonzepte

- Datenschutzvereinbarungen

- Werte- und Erziehungsvorstellungen der Schule

Nur so entsteht ein stimmiges, belastbares Fundament für die digitale Bildungsarbeit. Suche Dir zur Unterstützung im Kollegium Partner, mit denen Du bestehende Regelwerke gemeinsam untersuchst und Dir über den spezifischen Bedarf Deiner Schule klar werden kannst.

Warum gerade jetzt?

Der Wandel kommt, ob wir wollen oder nicht. Du kannst entweder selbst gestalten, oder es wird jemand anderes tun.

Ich schreibe das nicht, um Angst oder Druck aufzubauen, sondern weil ich überzeugt bin, dass wir uns an einem Zeitpunkt im Bildungswesen befinden, der unendlich viele Chancen mit sich bringt. Wenn wir nicht jetzt damit anfangen, laufen wir Gefahr, von der Entwicklung überrollt zu werden. KI bietet Chancen, Herausforderungen und Verantwortung zugleich. Aber: Wir müssen kein Technikprofi sein. Wir müssen nur anfangen. Und auch wenn wir uns unsicher sind, gibt es zahlreiche Unterstützungsmöglichkeiten. Auch ich nehme mir gerne für Deine Rückmeldungen und Fragen Zeit. Kontaktiere mich über unsere Website, ich habe schon zahlreiche Schulen in Fortbildungen und Workshops begleitet und supporte auch Dich und Deine SuS GERNE!

Anna Sophie

Content Managerin DigitalErleben

Anna ist Referendarin an einer Gesamtschule und nutzt paddy seit dem ersten Tag. Sie ist überzeugt, dass paddy ihren Unterricht effizienter macht – deshalb unterstützt sie unser Team.

KI-Regeln als Kompass und Rückenwind

KI-Regeln können Kompass, Diskussionsanlass, Schutzrahmen und Zukunftsbrücke zugleich sein. Sie helfen uns, in der digitalen Bildungsrealität Orientierung zu geben, für uns selbst, für KuK, für Eltern und vor allem für unsere SuS.

Wenn wir jetzt gemeinsam loslegen, im Dialog, mit klaren Regeln und Offenheit für Veränderung, dann gestalten wir unseren Schulalltag modern und demokratisch. Und dieses neue Schuljahr ist der perfekte Moment, um anzufangen 😊

Warum ist Feedback so wichtig?

Weil es Lernprozesse sichtbar macht, Orientierung bietet und Motivation fördert. Hattie (2009) und Zierer (2019) belegen dies mit umfangreichen Studien zur Wirkung von Feedback auf den Lernerfolg

Wie trainieren wir selbst gutes Feedback zu geben?

Durch kollegialen Austausch, Fortbildungen und die Reflexion eigener Rückmeldungen. Besonders hilfreich sind kollaborative Formate, in denen Lehrkräfte gemeinsam Feedbacksituationen analysieren und weiterentwickeln.

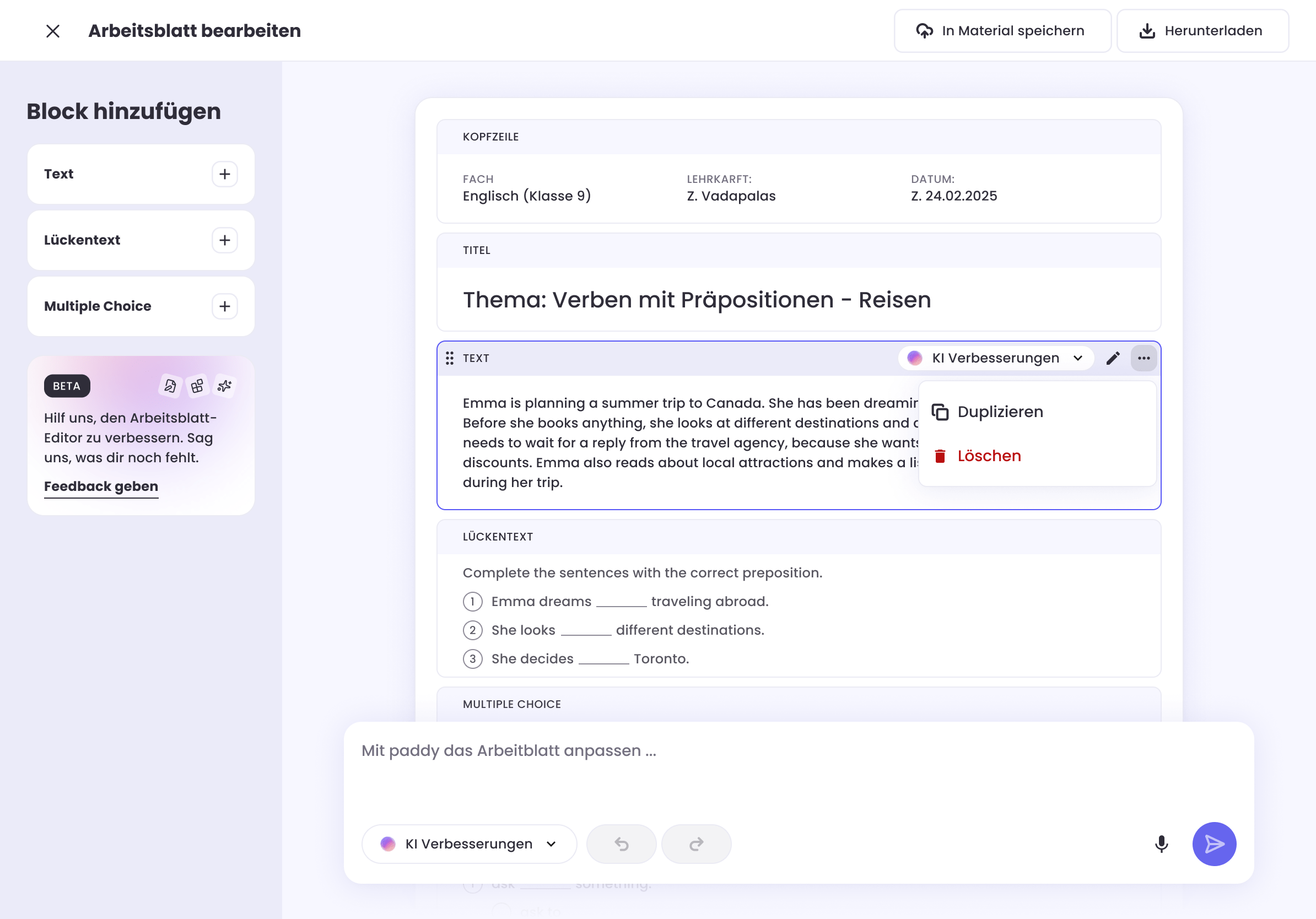

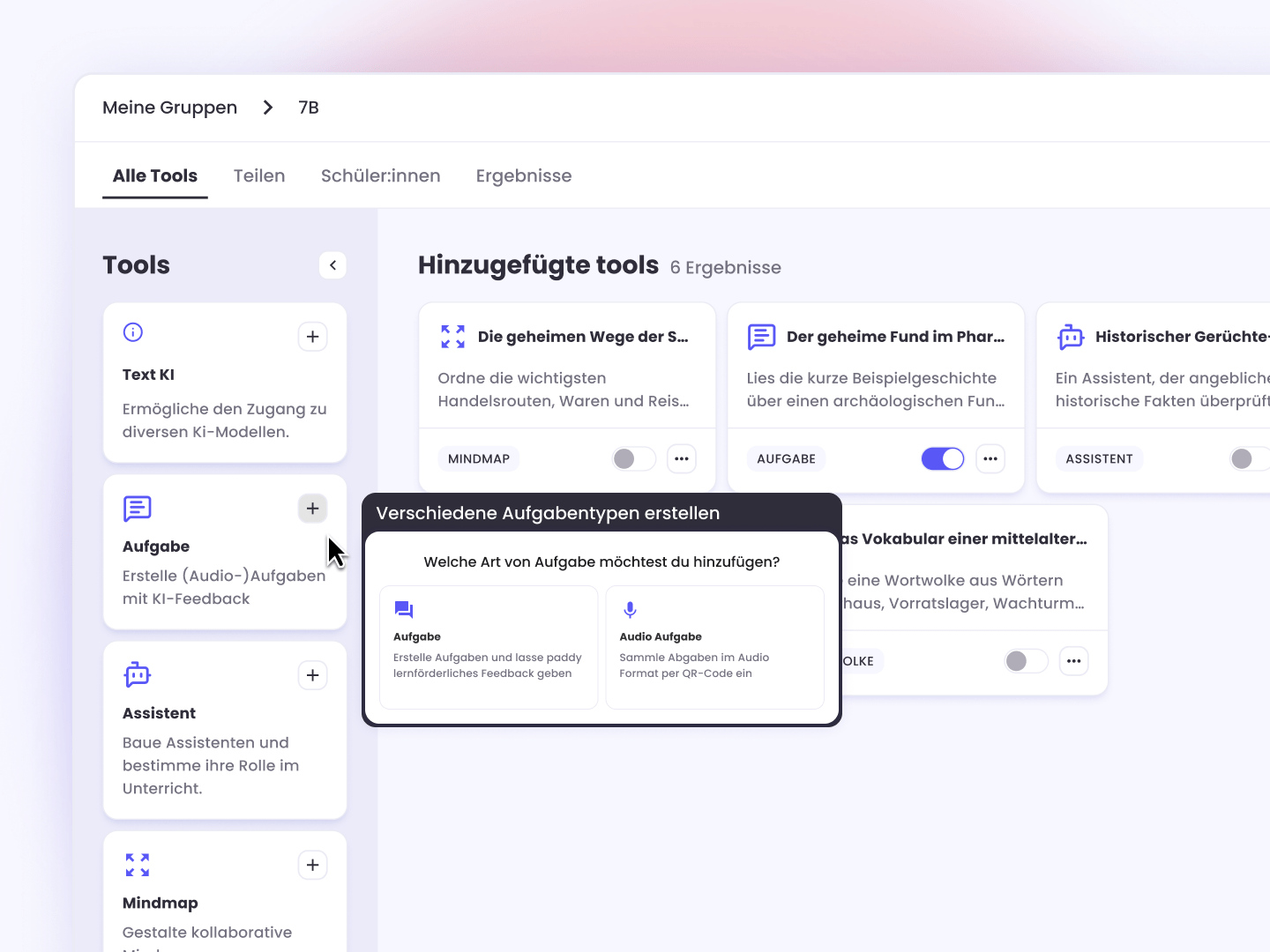

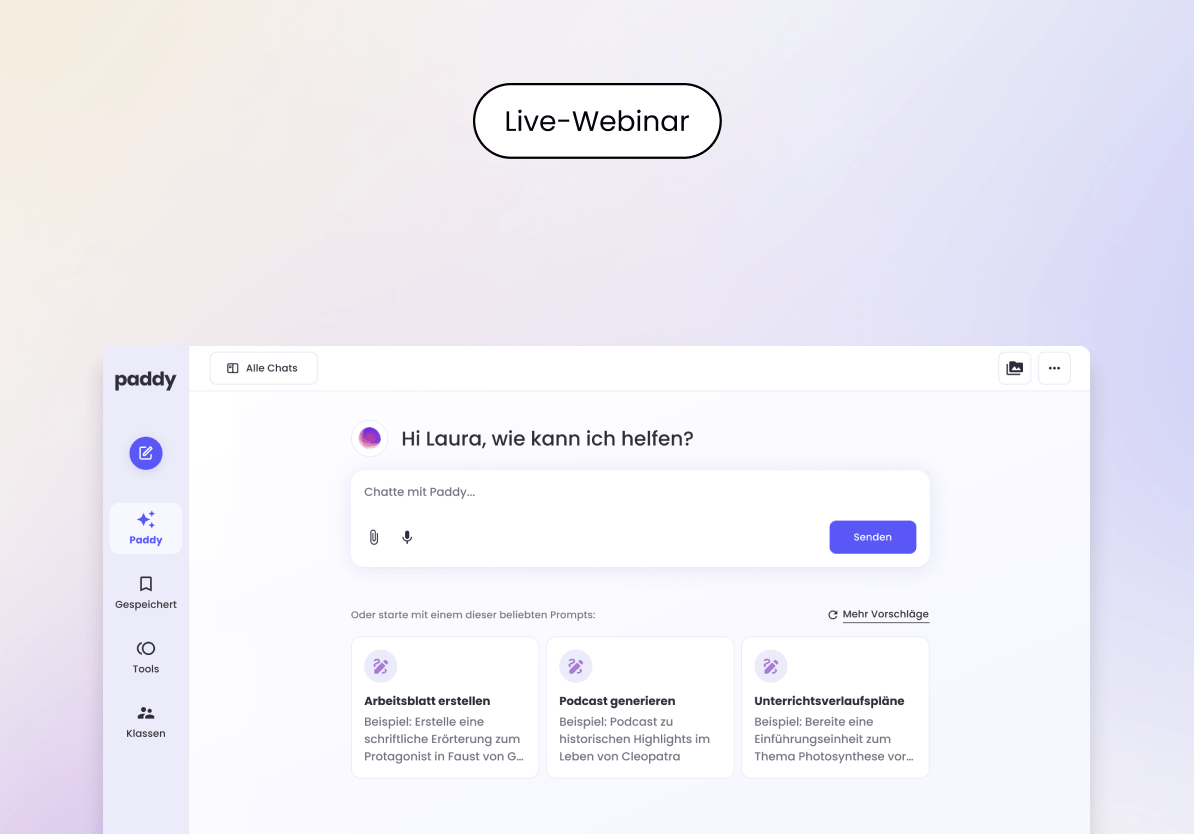

Welche Tools sind besonders geeignet?

Paddy für KI-gestütztes Feedback, Edkimo für Schüler:innen-Umfragen, FeedbackSchule App für mobile Rückmeldungen.

Literatur:

Hattie, John. Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. Routledge, 2009.

Zierer, Klaus, et al. Feedback im Unterricht: Grundlagen und Praxis. Beltz, 2019.

Anna Sophie Stricker, 10. Juli 2025, 10:09 Uhr, KI in der Schule